Del libro «Alusiones» de Emilio Arce, un cochambroso relato escrito para chamacos malcriados: “Desamores, nomenclaturas, esferas y béisbol”,

“Pretty woman, walking down the street,

pretty woman, the kind I like to meet,

pretty woman…”

Roy Orbison

ESCRITO HACE 20 AÑOS …

I

«Su memoria vengué, a pedradas, contra los cristales…

Sé que no lo soñé”

Joaquín Sabina.

“Pretty woman, walking down the street,

pretty woman, the kind I like to meet,

pretty woman…”

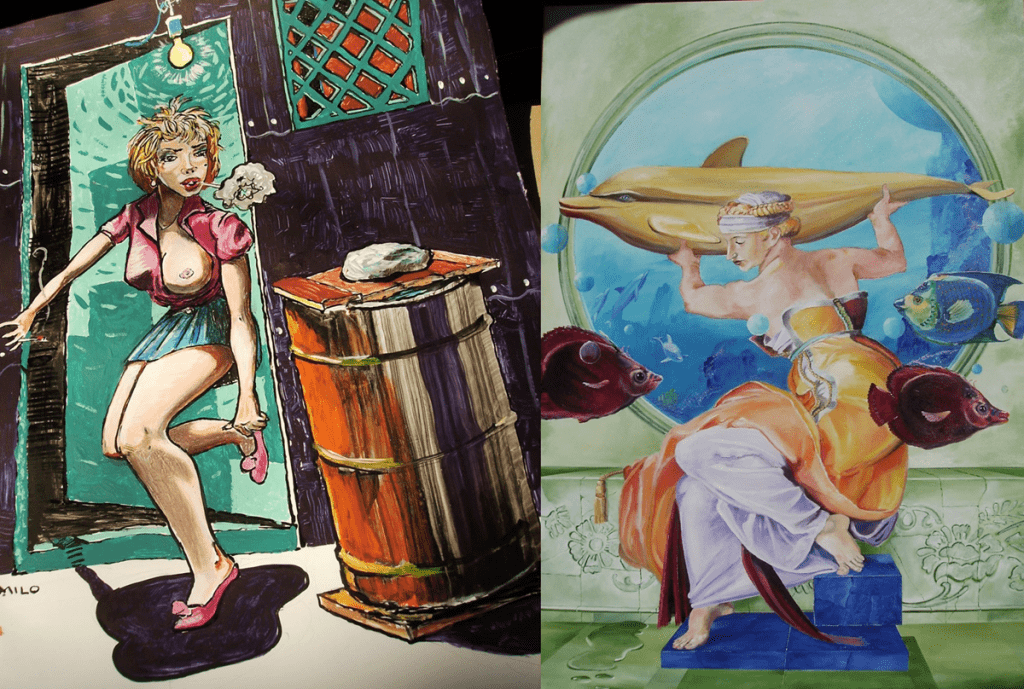

No sé si ustedes recuerdan aquellos cuentos de “El Caballo del Diablo”. Yo si me acuerdo clarito; eran unas revistas donde salían dibujadas unas muchachas bien bonitas, bien buenotas, bien piernudas, bien acinturaditas y con un buen pinchi traserón marca llorarás. No tan estilizadas como las que dibujan Milo Manara, Luis Royo o Boris Vallejo en Heavy Metal, pero éstas estaban más o menos bien. Pues así como los trazos de esas féminas en el mencionado cómic del Caballo del Diablo estaba Manuela la putona: meretriz veinticinco añera que rondaba el barrio de La Tenería, tantito antes de la llegada del Seguro Social y del fraccionamiento Zucasa a ese barrio; cuando todavía no se pirateaban los Kakoguis.

Casi todas las tardes admirábamos a la Manuela cuando pasaba fumando elegantemente, contoneándose como chalupa en bajamar por las polvorientas calles de mi barrio, lanzándonos desde el vaivén de sus pronunciadas curvas una considerable carga de feromonas, provocando en nosotros indiscretas miradas hacia sus formas, amén del efecto psíquico que causaba en nuestro tierno y púber lívido, la visión real de la mini falda que solía ceñirse la sensual dama de lacios cabellos rubios coloreados con agua oxigenada, que era el tinte más usual del lupanar de donde ella emergía en aquella época.

Aún con sus medias de malla de seda negra un tanto aportilladas, dejándonos ver una puntita de la piel blanca de sus nalgas, que se escapaban de entre sus pantaletas eternamente negras asomándose bajo los pliegues de su falda, al aire casi siempre, color azul cielo, y con los descascarados tacones altos de sus zapatillas negras de suelas anchas y gastadas, ése, el uniforme rutinario que portaba como soberana con su blusa negra, o a veces fucsia, en nada desmerecía su andar. Al contrario lo resaltaba por lo cadencioso que era, muy rítmico según recuerdo, y con mucho garbo.

De cara no era tan agraciada como lo era de caderas, pero sus labios carnosos y un lunar en la mejilla colocado exactamente, como la pincelada de Henri Toulouse – Lautrec en Reine de Joie, bajo sus negros ojos, le daban a su rostro ese toque sensual que golpea el subconsciente y repercute en las espermatogónadas.

Sus pechos eran medianos y firmes (según pude constatar un poco más adelante), pero su léxico era, con mucho, bastante más arrabalero que su porte; era lo suficientemente soez como para hacer enrojecer al más lépero de cualquier barriada.

Se ponía al tú por tú con cualquiera o con todo el mundo si andaba mal humorada, o cruda, o mal picada, o ve tú a saber, y albureaba como macho. No se dejaba palabrear así nomás porque sí. Ella, acostumbrada a lidiar con todo tipo de parroquianos y granujas, no se andaba con chingaderas.

-¡Me la pelas hijuetu…!- exclamaba encarando al que sea, haciendo un ademán con el puño cerrado, nudillos abajo y pulgar arriba, moviendo repetidamente el antebrazo hacia delante y hacia atrás a la altura de su entre pierna en actitud retadoramente hostil. Claro que eso era muy a la larga, cuando al pasar por la esquina de la tienda La Negra, alguien, al ver su inconfundible finta de meretriz se pasaba de lanza con ella. Pero por lo demás, era bastante consecuente con todo mundo cuando andaba de buenas, pero cuando andaba de genio o con la luna, olvídate…

Lo que a veces me sorprendía de ella, y que me hacía sentir que no era tan desalmada como trataba de aparentar ante los demás, eran esas tiernas y a la vez coquetas miradas acompañadas de un guiño y de vez en cuando un beso al aire que a veces nos lanzaba a mí o a alguna palomillita de los que nos juntábamos a jugar béisbol en el campo baldío de Doña Regina Verdugo, y que suspendíamos cualquier actividad, a excepción de la del corazón que nos latía más aprisa, nomás para contemplarla a nuestras anchas e inundarnos lascivamente de su presencia, de su figura.

Nos traía bien pendejos.

En algún descuido le sobábamos las nalgas casi con miedo a que nos fuera a dar toque, con la consecuente mencionada de progenitora con que ella correspondía a nuestra cariñosa y palpable muestra de afecto.

Entre más silbidos de admiración le lanzábamos, mas meneaba su amplio y descomunal trasero, para nuestro absoluto deleite.

El suatón del Tacho se volteaba para otro lado haciéndose pendejo, temiendo que lo agarráramos a carrilla por Shakes-piere.

A veces, en la soledad de los patios donde solía jugar yo solo, me ponía, soñando, a hablar con ella, tejiendo un diálogo lúdico y fantástico. Ella, en mi imaginación, me correspondía cachondamente, mientras sentía que me iba yendo al limbo con los ojitos en blanco.

Muchas veces la soñé desnuda, muy cerquita, apretada junto a mí, y poco a poco se fue prendiendo como lapa de mi pubertad, dándome ese motivo para sobrellevar mis largos trece años de edad.

II

“…Pretty woman.

I don’t believe you, you’re not the truth,

no one could look as good as you, Merci…”

No fue sino hasta un mes después de que cumplí los catorce, casi al final de las vacaciones grandes, una mañana que estábamos tirando penaltis en la calle Félix Ortega y Encinas, con dos piedras de portería, tratando de que nunca llegara la lluvia del dos de septiembre que marcaba el regreso a la escuela, que pasa la Manuela entre nosotros, y el Pomy se atreve a decirle

-¿Vamos cogiendo, Manuela?-

Ella se nos acerca y nos dice:

-¿Saben donde vivo? Sí, pues el jueves por la noche llévenme un seis de cerveza cada uno y verán. Los voy a esperar, cabroncitos. No se me vayan a rajar- nos dijo mirándonos casi amenazadoramente, lanzándonos un retador beso cargado de concupiscencia, como para sellar el compromiso, y nosotros, ¡Uta madre!, nos pusimos lurios y a la vez nerviosos, verás que sí.

¡Y apenas era martes!

N’ hombre, hasta el puchi sueño se me espantó de la emoción que sentí en esos eternos días nomás de pensar en la Manuela, en su forro, en que pronto tendría sus tan deseadas curvas al alcance de mis ávidas manos, ¡De cúbito caprino observando el despeñadero!

Casi no dormía por esa ansiedad, que más que fijación, me asaltó robándome las ganas de dormir, pero no se robó mis sueños con ella. Bueno, “que casi no dormía” era un decir, porque a los catorce, uno duerme como bendito, peor si aplica uno la pugilística moraleja del fallecido sofista satayense Indalecio Medina, quien decía que “No hay insomnio que aguante tres puñetazos”.

No, pues nuestra verdadera inquietud, lo que sí nos preocupaba, era que dos pinchis sixs estaba canijo conseguirlos en tan solo dos días sin el auxilio del dinero que nos daban para la escuela, pero elo madre. Como pudimos completamos una feria, o creo que el Pancho el gordo, hermano del Pomy, los sustrajo de la tienda de sus jefes y nos los patrocinó, o algo así. El caso es que el jueves por la nochecita ahí vamos a pie, cada quien ya con un five de cerveza Tecate en la mano, porque de los respectivos seis, nos íbamos tomando una chela cada uno en el camino, para darnos valor. En ese tiempo, con un six literalmente guacareábamos, así es que ya sabrán que con un bote en el espíritu ya íbamos alegremente al puntón, riéndonos solos, derribando de adrede algunos tibores llenos de basura que nos encontrábamos por el camino.

Lurios sí íbamos.

La Manuela vivía allá casi en el monte, más arriba del Consejo Tutelar para Menores, por los rumbos donde hoy el simple del Viruta Nava anda peleando, sintiéndose Don Quijote choyero, por imponer el nombre de “Bulevar Sinaloa” en vez de Virginia Peralta, a una rúa que en realidad es la calle Veracruz. ¡Qué pendejo! Otra cosa más noble que menospreciar el nombre de tan ilustre mujer debería de andar peleando Don Viruta. ¡Qué le importa al profe, si todos sabemos que por más que le cambien de nombre, ni se va a mover de ahí la pinchi calle! Para los paceños es y será, per secula seculorum -(Por los siglos de los siglos) la calle de atrás de la Casa de la Juventud, la Veracruz o la del Tribi, y punto. ¡No seas simple, Viruta! Lo bueno es que los nomencladores no lo han pelado.

En fin, pues por ahí, por ese rumbo, vivía la Manuela en una casita toda pinchurrienta completamente hecha de cartón negro como esas bodeguitas que hacen los ingenieros chinampos entre la grava, los escombros y las bolsas rotas de cemento de la construcción, que les sirven de oficina, almacén, cocina, leonera y cantina, aparte de que ahí hacinan, sin el menor respeto por los derechos humanos, a toda su macuarrada.

La cantona de la Manuela tenía el techo también de cartón negro con una llanta vieja arriba y una antena aérea de televisión, como para completar el cuadro, vivienda que vista de lejos (y de cerca) lucía como una de esas barracas de obra negra de esos ingenieros chafas, rascuachos y pedestres ya mencionados (no lo digo por ti, Ingeniero Fisher. Neta).

El predio no tenía bardas ni alambradas, ni siquiera perros, que si los tuviera, de seguro serían color negro.

Cuando íbamos llegando, la tenue luz de un foco como de sesenta watts que pendía de un clavo todo mohoso, iluminaba la puerta de entrada que estaba a un lado de un tibor anaranjado de doscientos litros, lleno hasta el tope de agua lamosa, con una tapa hecha de fajillas de madera y una pesada piedra encima de la tapa, bajo una reseca buganvilia morada, junto a un lavadero de madera podrida todo guango.

El Pomy llevaba oculto entre sus ropas un limón partido en dos, porque su carnal, el Pancho el gordo, en ese entonces ya experimentado en esas lides, le había aconsejado que antes de “hacerlo” con Manuela le exprimiera el limón en su parte íntima y si ella se retorcía, le dio instrucciones precisas de abortar la misión, porque eso significaba que estaba gonorrienta o que tenía chancros o purgación y nos podría podrir. -Toma, verás-, me dijo el Pomy, y me dio la mitad del limón, explicándome el método y el objetivo, para que yo también tomara mis precauciones con la dama.

-Si le ponemos sal al limón se me hace que será más efectivo- sugerí doctoralmente, pero la única sal que traíamos era la de nuestro propio sudor, porque estaba un poco retirada la casa de la Manuelona de la de nosotros, que vivíamos por la Encinas y la Isabel la Católica, y era como en el mes de agosto, más o menos, porque estábamos de vacaciones escolares, y esa colonia, la Ruiz Cortínez, fundada entre el polvo y el arenal, mucho antes de ser tragada por el Ciclón Liza, parecía ser la antesala de algún cuento rulfiano, por la temperatura, más que por otra cosa.

III

“Pretty Woman, Yeah, Yeah, Yeah,

Pretty Woman, look my way

Pretty Woman, say you’ll stay with me”

Unos tímidos toquidos le dimos a la desvencijada puerta, y por entre las rendijas de una alta y pequeña ventanilla hecha de madera aceitosa de cimbra usada, se asomó el copete despeinado de la Manuela, quien al vernos nos chitó poniéndose el dedo índice entre su piocha y su nariz, al tiempo que entre abría la puerta.

Segundos después salió sigilosamente, en todo su esplendor, con una chichi de fuera, misma que como poderoso imán atrajo nuestras miradas y fue objeto de nuestro más fino interés.

Salió espichadita oteando hacia su vecindario, todavía acomodándose una chancla de peluche con un dedo a manera de calzador, chupando y sacudiendo la ceniza de su cigarrillo, clavándonos una mirada maliciosamente sospechosa.

-¿Me trajeron los seis?- fue lo único que nos preguntó con voz medio golpeada echándonos el humo del cigarro en la cara, y nosotros, aún arrobados por el embrujo del pezón que se le escapó del escote, a manera de saludo, alargamos humildemente nuestras manos entregándole cada quien la bolsa que traíamos, que contenían unos cuantos hielos y entre ambas bolsas se podían sumar diez cervezas Tecate bien heladas.

La Manuela de un tirón se apropió del tributo y nos ordenó que esperáramos un rato “por ahí afuera”, para que la dejáramos terminar con un trabajo muy importante que estaba haciendo.

Como a los veinte minutos, o media hora, o sepa la chingada, ya que en las vacaciones no existe el tiempo, impaciente pegué la oreja a la pared de cartón negro y alcancé a escuchar algo así como el zumbido de una televisión encendida sin sintonizar, unas risas, unos pujidos, y el clásico sonido que hacen las latas de cerveza al ser destapadas. -¡Manuela, puthijaetupinchimadre!- exclamé yo, encabronado, pateando la pared de cartón haciéndole un hueco por donde se escapó una mortecina luz azul, como de neón, de la tele de adentro, pensé, al tiempo que el Pomy se acercaba y me preguntaba que si qué ondas, y yo le dije que la pinchi Manuela estaba con un cabrón ahí dentro bebiéndose nuestras cervezas.

–¡Sal, pinchi puta!- gritó recio el Pomy, de volada, valiéndole madre todo, dirigiendo la voz hacia la pared, al tiempo que me daba un par de piedras de regular tamaño, como de medio kilo cada una, y él se agenciaba otro par no menos pesadas.

Yo volteé hacia las puertas del vecindario para ver si alguna otra pinchi vecina se daba por aludida con el llamado del Pomy y salía, porque ese vecindario tenía lo suyo, no crean que no. ¡Uh!, si te contara, compadre… Al contrario, algunas luces que iluminaban algunas ventanas de las casas aledañas y que proyectaban rectángulos de luz en el suelo desnudo, por arte de magia se apagaron.

La puertecilla de la Manuela se abrió de un golpe y de ella emergió, muy macho según él, un cabrón en trusas boconas y percudidas, con toda la pinta de albañil, blandiendo un cuchillo cebollero en la mano derecha; haz de cuenta como “El Valiente” de las cartas de la lotería mexicana, pero este salió solamente en trusas, encandilado por el foco prendido de afuera, buscándonos con la vista, retadora y encabronadamente.

– ¡Pas, cabrón!, sonó seco el primer pedradón que el pinchi Pomy le atinó a dar en el puro costillar.¡Uff!- exclamó, sin aire, el cabrón que había emergido de la puerta.

-¡Estrái guán!- gritó el Pomy, al tiempo que levantaba el pie izquierdo, listo para pichar la segunda piedra. No, pos chingue su madre, yo también le había pegado, casi al mismo tiempo o uno o dos segundos después que el Pomy, otra pinchi pedrada con todas mis puchis fuerzas, y le atiné a dar en el puro medio del pecho lampiño.

El güey trastabilló un poquito pa’ tras, como dos o tres pasos y ¡a la chingada!

Cayó de culo en cámara lenta atrás del tambo de agua, soltando el arma blanca que empuñaba, con la que el pendejo quería apantallarnos, salvándose con esto, del segundo disparo que le lanzó el Pomy y que como centella pasó a escasos milímetros del lóbulo de su oreja izquierda, zumbando como trompo charrasco. Para esto, mucho antes de que el cancerbero azotara, el pinchi Pomy ya tenía otra piedra en la derecha y otra más grandecita en la mano izquierda.

-¡Éntrale, culero, no te escondas!- le gritaba el Pomy, creyendo que el matacuás se había ocultado, mientras yo le daba otro pinchi pedradón al tibor, nomás pa’ darle ánimos a salir de atrás del tambo del lavadero de la Manuelona. ¡Esplách! botaba la pinchi agua por entre las tablitas de la tapa del tanque al impacto de los meteoros, y ¡sobres!, la que sigue.

El compa culero, todavía apendejadón, intentó pararse detrás del tanque. Medio sacó la punta de las greñitas y el Pomy casi le vuela los sesos con una recta que le lanzó desde la loma de los disparos, a una velocidad que dejaría pendejo al mismísimo Toro Valenzuela en sus mejores tiempos. ¡Esferas Don Refugio!, -grité (Bolas don Cuco) – Ese rozón es equivalente a un faul –pensé-, mientras casi me embarro los dedos con una pinchi cuacha de perro cuando tanteando en la oscuridad quise agarrar una piedra de regular tamaño, pero en chinga aperingué como tres piedras o más, más o menos chonchas, al tiempo que pensaba en la voz del profesor Román Pozo Méndez, locutor que narraba los partidos de béisbol en la Equis E Ene Te: “…Al bat: Vicky Beltrán; se prepara para el lanzamiento, alza los brazos el pitcher, impulsa, lanzamiento hacia la goma, abanica… ¡Ponche¡” mientras yo alzaba los brazos, impulsaba y aventaba otro pedradón al bote anaranjado del agua.

El Pomy, lanzador oficial, un poco meditando sobre la momentánea ausencia del enemigo, ya más calmado, me susurró que me pusiera abusado y que ni se me fuera a ocurrir tirarle al foco.

–Yo te iba a decir lo mismo-, le dije.

No es tan pendejo el pinchi Pomy, -pensé-, y entonces noté que éste se mantenía fríamente aguzado, como vejori camelando un cerote, y empecé a narrar la situación, pensando cómo lo haría el Profe Román: “semi inclinado, con la vista fija en el cuchillo que brilla a escasos centímetros del tambo, con el pie derecho ligeramente adelantado, el pie izquierdo hacia atrás formando un ángulo de sesenta grados, brazo y mano izquierda estirados y apoyados en la rodilla, como si tuviera puesto un guante de béisbol. El brazo y mano derecha atrás, en la espalda, sujetando una piedra con el pulgar, el dedo índice y el dedo medio, medios engarfados sobre el filo de la piedra, están listos para lanzar una potente curva, especialidad de este canijo pítcher…”. El Pomy sí era beisbolista desde morro. Jugaba la posición de pitcher y center filder, creo, pero ahorita no estábamos jugando: estábamos tratando de aplicarle un correctivo a un gûey que nos quiso asustar.

Concentrado, profesional, el pinchi Pomy estaba esperando a que el culero matacuás sacara aunque fuera una pata o una oreja para arrancársela de una pedrada, como si cualquier cosa que asomara fuera la señal del invisible cátcher para el lanzamiento.

Era cabrón pa’ tirar pedradas el pinchi bitachi, como le decía el Chumino, su papá, al Pomy. Era cabrón y tenía una puntería encabronada.

¡Ah!, y le iba a los Dodgers.

Yo, por mientras, ya menos preocupado, me daba vuelo dándole pedradas al pinchi bote de agua. Nomás cerraba mi ojo izquierdo, me mordía la lengua (igualito como me arremedaba mi carnal el Poncho el Bilimbique), alzaba el pie y sobres, lanzaba la piedra.

Como que me gustaba oír el ruidito del agua entre el concierto de los grillos.

En esas, en una heroica acción relampagueantemente contundente, calculada y realizada con cronométrica maestría, digna de Kaplan, Manuela la putona, como una Ada Madrina con su varita mágica esparciendo mentadas de madre a diestra y siniestra, a todo volumen, abrió violentamente la puerta y agazapada entre el lavadero y el tambo, fuera de nuestro ángulo de tiro, reptó como mercenario y jaló pa’ tras al matón -que aún yacía semi noqueado- asiéndolo por los peludos sobacos y a quien, por la cinética del mismo retro impulso con que fue secuestrado, se le fueron enrollando para abajo las inelásticas trucitas (zaga), dejando lo sellado pa’fuera, y se le atoraron en los tobillos, al ser tovareado de zalate en reversa, aturdido e indefenso, como muñequito de trapo, dejando marcadas las dos rayas del bultito de las nalguitas y las de los talones en el suelo arenoso, llevado por los fuertes y femeninos brazos de la putona, quien lo arrastró hacia el interior de la casa en putiza, atrancando la puerta por dentro escuchándose tras bambalinas el florido lenguaje de Manuela la putona mencionándonos a nuestras amadas progenitoras.

El Pomy dice que sí la vio cuando salió, yo nomás oí las mentadas de madre, porque estaba ocupado buscando mas proyectiles, pero aparte, como con la putona casi no era la bronca, sino con el compa que salió cuchillo en mano, imagínate, ¡querer amenazarnos con un cuchillo!, pues a ella no le podíamos hacer nada. ¿Para qué? Ya casi la amábamos. Al menos, yo sí. Pero a ese güey ni lo conocíamos, y también estaba la cosa de que nos habían robado las cervezas y el cafiche chafamente nomás aguantó dos pedradas y un rozón, motivo suficiente como para echarnos a perder la tarde, y poner de pasadita una leve mancha a nuestra reputación, y pues nosotros, con la sangre caliente de coraje, todavía teníamos un montón de adrenalina y piedras en la mano, así es que ¡Sobres!, como fiesta de indios maraqueros, le abrimos un pinchi boquetón, a pedradas, al jacal, como los pinchis bárbaros de Atila, y les mentamos la madre un chingo, pero un chingo de veces, hasta que nos hartamos, ya nomás de gula. De puro pinchi despecho in memoriam de los botes usufructuados, y nos fuimos valiendo madre rumbo a la noche, con las manos en la bolsa, pateando frustradamente cuanta pinchi lata, gato, o puta perro se nos atravesó.

IV

“If that’s the way it must be, Ok.

I guess I’ll go on home, it’s late

there’ll be tomorrow night… but wait,

What do I see?

Is she walking back to me?”

Como a los muchos días, muchos, pero no tantos, yo venía de la escuela ETIC veintisiete, cabizbajo y medio alegre también, porque esa tarde me tocaba ir a La Casa de la Juventud a mis clases de música con los maestros Polo Montoya y José García Alvarado. El profe Polo me daba clases de percusión y el profe José, jarocho do nacimento, nos enseñaba a vocalizar, auxiliado por una vieja y apolillada pianola color caoba, a la cual le exprimía todos los sonidos rumberos y huapachosos que podía, con unos deditos romos y regordetes. Con estos dos profesores le fui agarrando aprecio a las sambas, al bossa nova y al jazz. (Al decir sambas no crean que me refiero a las morras de canillas pandas y arqueadas hacia los flancos, como las del camarón Ortiz, que sí estaban bastante zambas, sino a un género de música brasileira de ritmo cadencioso y sensual.)

Me acababa de brincar la barda por el lado del laboratorio de química, cerca de una casa que estaba dentro de la escuela, donde vivía el Chichí Guluarte que trabajaba en la misma haciéndola de una especie de velador (bastante mitotero el velador). Me fui de pinta porque ya no aguantaba el hambre que traía, aparte de que hasta esa última pinchi hora entrábamos al taller de Danza con el profesor Toño Uribe. Yo, para no pasármela agüitado durante esos sesenta o ciento veinte minutos que duraba la sesión, por lo regular o casi siempre buscaba que me tocara bailar con la buenona de la Lupe Romero, que no estaba de mal ver por sus muy buenas piernas, cintura, cadera, nalguita y ritmo, pero al modo, a veces se me olvidaba que estábamos en clase, bailando algún chotís regimontano o el jalisciense son de la negra, y me afloraba lo raspa y arrabalero y me ponía a bailar con ella de a cartoncito de doce, cosa que se me complicaba un poco porque la pinchi Lupe casi no capeaba, se ponía los moños y pellizcaba muy duro, pero elo madre.

Éste día que les platico lo sentí mucho, más por lo que me perdería al dejar plantada a tan apetecible chica, que por otra cosa, pero ya era tarde y yo no cargaba las hormonas como para andar bailoteando todo sudado, de una a dos pe eme en pleno verano, vestido de camisa, corbata y pantalón caqui, uniformado como policía del Triunfo, apretujado en ese cuchitril polvoriento y lleno de carcajes de mesabancos que era el almacén que la hacía de nuestro salón de danza, y menos aún para estar escuchando los gritos destemplados del enclosetado profe, quien pretendía que fuésemos bailarines profesionales para engarzarnos al Bolshoi Ballet Moskow, o algo así. Ya nomás le faltaba que, para tomar su viril clase, nos pidiera que lleváramos puesto un aputarracado leotardo bajo nuestro policillil uniforme. Pinchi profe. A veces se ponía una faldita olanuda y les enseñaba a las muchachas cómo debían ondearla. Si alguno de la palomilla no se aguantaba las ganas de hacernos reír, y de adrede se le ocurría silbarle un mayatil piropo al profe, éste inmediatamente le gritaba, aguantándose las ganas de madrearlo:

-¡Eh, salte, tú, babossso!-, y le ponía falta.

¡Méndiga retícula secundariana! Aparte de las enfadosas materias de cajón, como son las matemáticas, español, inglés con José María Garma González; física, química, biología, geografía, historia, civismo, ética, y educación física, todavía nos endilgaban materias como escritura muscular, mecanografía, legislación fiscal, contabilidad; derecho con Maurilio Núñez, documentación con Pancho “escribe con las patas” Hilario, danza, dibujo con el profesor Luis Peláez, y música con Vicente González Larios (“El Futa”) y no conformes todavía, algunas tardes a la semana y por dos o tres semestres nos daban clases de artesanías en concha nácar y coral negro, como si fuésemos unos vulgares ergástulos del CERESO, con el “profesor” Cachente, un tartamudo y disléxico pescador del esterito.

Yo me iba para mi casa, ya bastante harto y algo apendejado por el abrazante sol septembrino de la Isabel La Católica, la calle que menos sombras tiene en toda La Paz. Recuerdo que iba solo, porque el Beto Arturo Salgado y el suatón del Tacho no me hicieron segunda y se quedaron a clase para no acumular más faltas, los pinchis mierdosos. El Enrique Ceceña también se había brincado la barda, pero el pinchi flaco vocecita de moscorrón vivía por el barrio de Los Pocholes en La Ladrillera o El Esterito, creo, para la dirección contraria a la mía. Yo creía que a ese barrio le decían La Ladrillera porque ahí se fabricaban ladrillos, pero después comprobé que era porque ladraban muchos pinchis perros. En fin, ya yéndome de pinta, yo lo sentía por el Beto, al que casi siempre engatusábamos para que pichara los refrescos. Eso cuando estábamos en la secundaria, porque, ya de grandes, cuando el Beto era propietario de la cantina “La Voladora”, una piquera de volátil reputación ubicada por la Cinco de Febrero, nos la pellizcamos con las pichadas. Se volvió medio codo el huey.

Yo Iba rumbo a mi casa ya casi pasando a la altura de la calle Juárez por donde ahora hay un Banamex, pero en ese tiempo nomás estaba un gran mezquite con un tendejón cobijado que acababa de instalar un señor jalisciense muy trabajador, que se instaló ahí para vender verduras y sandías, lo que después sería la frutería y tortillería “El Mezquite”. Yo iba por ahí, decía, con un chingo de hambre, haciendo malabares con el pensamiento, esto es, lanzar hacia arriba, al mismo tiempo, con unas manos imaginarias, tres o más pensamientos, que eran una especie de ideas envueltas en una esfera de un medio metro de diámetro, aproximadamente. El contenido de las esferas podía ser infinito. En el universo de nuestra mente pueden caber, incluso, miles de galaxias en un puño, pero en este juego, al lanzarlos al aire, algunos pensamientos, por su contenido, bajaban más rápidos que otros y yo debía controlarlos y cacharlos en chinga, lanzar el pensamiento que sigue con la otra mano, pasarlo de mano, uno a uno, y relanzarlos al aire a que siguieran dando vueltas, que no se inmovilizaran y así, ¡malabareando, pues, tú, metichi!, como si lo hiciera con tres o cuatro esferas de diferente material. Cada esfera-pensamiento podía tener, aleatoriamente, forma de una hoja de papel hecha bola, la forma de una esfera de vidrio, ser como de piedra o incluso tener la forma de un huevo redondo, de gallina o de avestruz, por supuesto. Al cacharlos en la imaginación, se debería palpar la textura y el peso, incluso la temperatura y el sonido de cada cual. Cálido, seco, húmedo, frío, ligero, pesado, liso, roñoso, etcétera y tener el cuidado de que no cayeran los pensamientos al suelo.

Esto era muy importante; se trataba de concentrarse al máximo y de no romperlos. Podrían volar, pero no caer hasta el suelo. Eso rompería la magia. Hasta esos momentos, yo siempre estaba seguro de que cualquier cosa que pudiera imaginar, si lograba visualizarla con el pensamiento, en mi mente era tan real como el mundo, con textura, volumen, temperatura, colores, luces y sombras. ¿Quién dice que no? Cosas de uno. A veces las dibujaba…

Ya era como la una y media de la tarde y en mis oídos todavía sonaba la melodía “Esta es la última canción que escribo para ti” que traía de moda el cantante Paulo Sergio, creo, y que habían estado cantando a trío la preciosa Puppé Fenech, la chaparra linda de la Marisela Gómez (ba-na-na), y la buenérrima de la Lupe Romero a media mañana en el Taller de Mecanografía de la profesora Susana -“Susanografía”-, mientras tecleaban en unas máquinas Olivetti Lettera 32, modelo 50, ciegas (las máquinas), o sea, con las teclas en blanco (por suerte, en el salón había muy pocas máquinas de éstas, si no, qué friega me estuviera arrimado doña Susanografía, porque nunca he conseguido escribir sin leer las pinchis teclas).

Las morras cantaban más o menos bien, pero la pinchi cancioncita pegajosa me iba dando comezón cerebral. Por más que le hacía la lucha, no me podía despegar del cerebro las tres voces y la rolita, como si tuviera hipo en la memoria; haz de cuenta como cuando un perro da vueltas en círculo queriendo alcanzar y morder su propia cola. Ya me estaba cayendo gordo el pensamientito, pero ese recuerdo como música de fondo de la exquisita tesitura de las tres beibis cantando, que por cierto, se veían requete bonitas con su uniforme azul marino cortísimo, su alter ego grandísimo, y sus caritas hermosas, que, obviamente me hacía sonreír (y suspirar, también, pa’ qué me hago).

Todititas las morras de mi salón estaban bien chulas, neta. Con razón no se me iban del pensamiento, ni se me irán, aunque me de Parkinson. ¡Se los juro, muchachas! (falta que ahorita estén muuuy maduras o ya de plano achacosas las pinchis “muchachas”. O puede que todavía estén muuuy rebién, también. Ojalá que esto último así sea. Amén).

Yo ya iba con un chingo de hambre, les decía, y en mi mente trabajaba en esos malabares para alejar, como si fuera un globo inflado con helio, la visión que traía desde el último receso, aparte de las morras cantando, de una esfera humeante y escarchada, en cuyo interior me coqueteaban unas lizas asadas al carbón envueltas en papel aluminio, con tortillas de maíz, limón, sal, mayonesa, y una escudilla de salsa mexicana; Un vaso con hielitos y una pepsi cola helada, que yo sabía que tendría mi mamá de comida esa tarde, y que me atormentaba y exorcizaba feroces gruñidos de las tripas.

Dentro de una esfera, estaba la alegoría de un amplio salón de mármol verdoso, y en él, flotando fuera del agua, estaba una deidad muy parecida a esas madonas italianas de las antiguas, de las que pintaba Miguel Ángel Buonarotti, ataviada holgada y elegantemente, sentada en un pretil junto a una claraboya, sacando un delfín dorado de las profundidades del mar, mientras a su alrededor flotaban cientos de esferas azules de todos tamaños y gravitaban en el aire peces rojos y azules. Siempre he creído que los delfines simbolizan la amistad, y en ese tiempo que les cuento, tenía bastantes amigas y amigos.

Cuando llegue a mi casa –pensé-, haré este dibujo.

En otra esfera, de cristal, ingrávida, mucho muy iluminada, solemne como una mitra, flotaban las bellas imágenes de las blancas, y bien torneadas piernas de la Patricia Paz Herrerías, quien discretamente trataba de esconder su belleza detrás de unos lentes de fondo de botella; levitaban ahí mismo las imágenes de lo re buena que estaba la Chayo Munguía, también con un precioso lunar exacto; la imagen de los bellos ojos verdes de la güera Matteotti, y la dulce sonrisa de la Luchy Carnation Macklis Fisher, hermana del granujoso Rubén “el Suda-suda cero dos” (cero dos porque apenas de larga distancia lo soportábamos).

En otra esfera, tosca, de piedra mal labrada, fría, pesada, con mala vibra, ¡puchi, mano!, estaba la imagen de lo endemoniadamente culero que era con nosotros el Camarón Ortiz, subdirector de la escuela y que, para acabarla de amolar, también era nuestro tenebroso maestro de matemáticas. ¡Pinchis ecuaciones de primero y segundo grado con un chingo de incógnitas! Mas menos raíz cuadrada de be cuadrada menos cuatro a ce sobre dos a… Estaba pinchi la formulita y sonsonetada con el acentito de chilango recién importado del Camarón, peor. En esa esfera lo acompañaba “El Campana” un pinchi prefecto reptilforme super arrastrado con él, muy parecido físicamente a un dragón de Komodo. En ese rato yo buscaba la fórmula para, sin quebrantar ninguna regla, hacer que ésta esfera cayera con la gravead de Júpiter aumentada cien veces, aunque con esto se agrietara el piso. Por mi no había bronca, pero había reglas y no se trataba de eso… de dejarla caer así nomás… no había que romper la esfera… tenía que haber otra forma, alguna fórmula… tal vez lanzarla a la antimateria… o hacia sus propios hoyos negros… De todos modos ‘taba canijo deshacerse de esa esfera, –pensaba-

¡Qué diferencia tan abismal había entre estas últimas esferas!

Una tibia, de límpido cristal y la otra fría, de piedra.

Pensaba también, ya en una esfera de papel cuadriculado, haciendo números, en el negocio que tenía montado en la escuela un güey de mi salón: el Jorge Antonio Preciado Bringas, “El Carecaballo”, al que descubrimos apenas esa mañana, y eso porque se le rompió un frasco que lo evidenció al pendejo, que era él el proveedor oficial de los espermatozoides que analizaba la palomilla de tercero en el laboratorio de biología del Doctor Peláez y Rosita Cervera, la piernas peludas.

Me iba preguntando cuánto le pagarían al Carecaballo, si sería buen negocio, si era por litro, o si Marcos el Kimba Vargas no sería su socio, porque siempre andaban juntos y los dos tenían una cara de chaqueteros que apenas podían con ella, superados solamente por la mínima ventaja de un capilar en diestra, por, en orden de perseverancia: el Tacho Cota, el Lupe de la Peña León… el Gilberto Antuna Tapiz, “El Cuervo”… ¡o el Juan José Ortega Beltrán, “el Ñeca”!, que por poco se me olvidaba.

-Si no se pone abusado el pinchi Carecaballo, esta palomilla le podría comer el mandado fácilmente, inundando el mercado con sus productos-, le comentó el Jorge Medellín Yee al José Armando Rousseau… parecito que tampoco cantaban mal las rancheras.

–Sí, pues- dijo el Concho Rodríguez Collins, tarareando “Back” de los Spider’s acostado en el césped para verle los calzones a las morras que pasaban.

El caso es que yo iba bastante distraído pensando en cosas bellas y alguna que otra pendejada, cuando repentinamente me topé con algo que me desvaneció limpiamente las esferas.

-¡Chin…!-

Casi choco con ese algo al ir cabizbajo, o pienso más bien que ese algo me encontró a mí, porque yo, digo, nosotros, andábamos sacándole la vuelta, evitando precisamente ese momento: ese reencuentro…

Asaltado por la sorpresa, me vi mudo ante la aparición, cambiando de colores ante ese algo, tan deseado y no a la vez. Casi como el “Something” de los Beatles. No había invocado a ese pensamiento, y no era ninguna pinchi esfera.

Era excitantemente real.

“Pretty woman, won’t you pardon me,

Pretty woman, I couldn’t help but see,

Pretty woman, that you look lovely as can be,

are you lonely just like me, ¡Wow!”

Fui levantando despacito, muy pero muy despacito la vista del suelo… Esas piernas eran inconfundibles, esa diminuta falda entallada color azul cielo -más patolada que la dueña- pensé en un nanosegundo; esa cintura, esas caderas nada mas podían ser de ella… de Manuela.

Llenándome de su olor, deslicé la vista lentamente, más arriba de su vientre, de sus pechos, de su boca, de su mejilla y de su lunar exacto, sumergiéndome directamente en sus ojos, en esas dos lagunas negras y profundas donde muy al fondo creí ver aflorar algo muy parecido a la luz resplandeciente de una sonrisa contenida, a punto de estallar, que de un momento me iluminó por completo e infundió valor…

“Pretty woman, stop a while

Pretty woman, talk a while

Pretty woman, gave your smile to me…”

-¡Ya chingué! –pensé, y con descaro, cínico al fin, le sonreí abiertamente y ella también, contagiada, soltó una sonora carcajada al mismo tiempo que yo.

-¡Pinchi Milo cabrón!- gritó, tendiéndome su brazo y contra todo pronóstico, sin soltarme, soltó una inconexa retahíla que casi me apendeja. Me dijo, sin que yo le preguntara nada, que no estaba encabronada conmigo. Es más, comentó que había agarrado cura pensando que nos íbamos a cagar cuando salió el güey con el cuchillo y que creyó que nos íbamos a echar a correr, pero que no pensó que fuéramos -tan-pinchis-mondregos-cabrones-desgraciados-hijos-de-la… -se interrumpió- tan buenos para tirar pedradas-, rectificó.

Que al güey de las trusas lo corrió de su casa con una costilla rota y con el plexo solar hundido, por vale madres el culero, y por lo del cuchillo. Que estaba cabrón querer asustar así a dos chamaquitos.

Yo le rezongué que no era un chamaquito, que yo ya estaba en segundo de “Auxiliar de Contador”.

Le valió madre, no me oyó, pero me dijo que no le hace, que ya no le llevara otro seis, pero que me esperaba a mi solito por la tarde en su casa -¡Ay babochón!, pensé-, y que no le dijera nada de esto al Pomy, de puro coraje, porque el pinchi Pomy era muy cabrón, y, como al albañil, era capaz de destartalarla a ella también a pedradas.

Que después se las iba a arreglar con él.

Ella se cuidó mucho de no mencionarme los boquetes que le hicimos a su vivienda, porque, yo sabía también, que si alguien, aparte de nosotros, se enterara de lo del cuchillo, a lo mejor se metía en broncas, pensé yo.

Epílogo

Por la tarde, cuando el sol se ocultaba, así como andaba todo sudado por las clases de batería, sin bañarme, elo madre, con puro desodorante Old Spice en las axilas y sintiendo una excitación en aumento, salí de mi casa rumbo a la Colonia Ruiz Cortínez, por donde hoy vive el profe Viruta peleando como poseído por imponer el nombre de “Bulevar Sinaloa”, en vez de Veracruz, a la calle Virginia Peralta. ¡Cómo chinga!, que lo rebautice como le redé su repinchi gana. Si de por sí, el pinchi servicio postal anda valiendo chetos, repartiendo puros cobros, ahora con esto… Salí para allá, les decía, llevando mi bichola lista, y en la bolsa de mi liváis pochi un limón con sal partido por la mitad, tres o cuatro pesados balines de acero, una resortera de hule no muy chicloso, y mi pinchi costal lleno de desconfianza, por si las de hule, tú, no fuera a ser un dos más dos.

“…’Cause I need you, I’ll trear you right

Come with me baby, be mine tonight…”

- Homilía dominical: - 21/11/2022

- De paradojas y yo no voté por tí - 14/11/2022

- De semáforos y pizarrón. - 16/11/2021